私と音楽の出会いは、小学生の頃に通わされていたヤマハのエレクトーン教室。

その頃は、親の趣味の世界でそれに付き合わされてた感はありましたね(笑)。

自分自身は、音楽に対する楽しさは全く感じておらず、惰性で通っていた塾のようなもの。

親の転勤とともに、エレクトーン教室通いは終わります。

中学になり、山下達郎さんに目覚めます。

あの頃はSatudaySongBookだったかな?Oldiesと呼ばれる楽曲を特集して毎回流す番組が今も放送中。

その中の達郎さんの話とOldiesの曲を聴きながら、音楽にゆっくり目覚めていったものと思います。

高校になって、スターダスト・レビューに出会います。

あの頃はSOLAだったかな?WOWOWのSOLAツアーを見て、サンバーストのストラトを弾く要さんがかっこよくてね、自分も弾きたいと思うようになりました。

そこからGuitarと共に人生が進み始めます。

就職して15年間ほど、多忙でギターに1年位触れない時期もあったのですが、5年前ほどに音楽と仕事の両立ができるほど余裕ができるようになり、またGuiterを弾きながら楽しんでます。

今はGuitarと鍵盤とBassの3つの楽器のプレイヤーです。

ここでは今現在所持しているGuiterのご紹介をします。一度手元にきたGuiterは子供達だと思っているので手放すことはしません。

なので増えるばかりです(笑)

Table of Contents

ToggleFarnandes Zo-3 芸達者

ギターの初歩の初歩の時代にお世話になったのがこのFernandesのZo-3です。

コードって何?和音って何?って、一緒にFの壁を乗り越えたのがこのギター(笑)。

この時代に、SP付ギターってZo-3しかなかったと思う。

今はPigNoseもありますよね。

学生時代は、エフェクターもアンプももちろん買うお金がない。アンプも兼ねるこのギターは、金欠学生にとっては救いのギターでした。

芸達者は、ノーマルの音にエフェクターをかけた音を戻し、内臓SPでならせるセンドリターン機能がありました。

特殊なケーブルでしたので、(たぶんステレオプラグ+1の端子があるよくスマホの端子であったイヤホンの端子みたいなものでセンドリターンを機能させてたんだと思います・・・)そのケーブルをなくしたり断線したりすると使えませんでした。

それからエフェクターを内蔵させたDEGI-ZOやウクレレのZO-LELEなど、発展していきました。

世界で一番売れたギターとしても認定されているそうです。

学生時代を一緒に過ごした大事な子、今もひっそりと倉庫におります。

ただ、傷もつきやすくてお金がないのでキズ補修もできない。PLAYなどのステッカーは下に大きな傷があって何かを貼るというのが学生時代にできた補修でしたねぇ。

懐かしい学生時代の1ページです。

調べたところ、今もZo-3は販売してるみたいですね。

Fender Japan Stratocaster ’89

人生で買った初めてのストラトキャスターはこれです。

Zo-3である程度弾けるようになり、高校の時に1年位バイト代ためたのかなぁ?本当は、サンバーストのストラトが欲しかったのですが、もうちょっとで手が届かず、この隣のストラトを手に取ったのです。

でもこの子を手に取らなかったら、ギターも続いていたかわからないですね。

今もちゃんと、歴代のギターたちと私を眺めてくれています。

中身はほとんど変えてしまいました。

唯一今も使っているのはサドルとペグとジャックの金具くらい。フレットは1回自分でリフレットしています。

もうリフレットしたフレットも掘れ始めていて、またリフレットしないとだめかなぁといったところ。

良い状態で保管したとは言えないですけど、特にネックに反りもなくトラスロッドを回した記憶もなし。

トラスロッド調整は、ネック下部にあります。

ロット番号で調べたところ、89年のフジゲン製のようです。

このころは、S S SH構成ですね。SHは、Dimazzioだったかな?

今は、FenderのPUのSSS構成に戻してます。

サドルはGOTOHのサドルに変えてますね。

なかなか木の乾いた音がして、好きです。

この子は、死んだときにお棺に入れてもらおうかな(笑)

Fender StoratCaster SurfGreen

Fender JapanのST57ですかね? SurfGreenのきれいなストラトです。

オーソドックスなストラトです。

5接点のままで、特に大きな改造はしてません。

フェンダーのデフォルトの音を聞くときはこれを弾いて、イメージをつかみます。

いいものはむやみに改造する必要もありませんから(笑)

やっぱストラトいいですよねぇ。

特にサーフグリーンは、高中さんを彷彿とさせます。

ギャンギャンのサーフサウンドをこれで出したいいです。

これも手元に置いて5年くらいたつのかなぁ?

2023.11

Fender Storatcaster Blue SeeThrough Noiseless PU

Fender Stratocaster ST57。

Mexicoのものです。

写真ではわかりにくいですが、ブルーがシースルーで、ボディの虎がよく見えます。

こちらのストラトのPUはNoiseless PUを使っていること。

Noiseless PUもかなり高いですからね。

アッセンブリーもゴールドでかなりゴージャスです(笑)

状態もすごく良くて、このストラトもなかなかです。

音ももちろんノイズレスできれいな上品な音が出ます。

寝かせるときっともっといい音が出るでしょうね。

このギターでNoiseless PUの高さが通常のPUと違うことを知りました。

ザグリもその分深くて、Noiseless PUを乗っけるにはあらたにザグリを入れないといけません。

これには結構勇気が必要で(笑)、別途Noiseless PUのセットを今持っているのですが、箱に入ったまま温めています。

2023.11

Fender Storatcaster Black GoldMirror

Fender Stratocaster ST72です。ジャンボヘッドが特徴的なのがST72。

特に、このギターはヘッド虎目がめちゃくちゃきれい。

この虎目がネックまでずっと続いてます。

この虎目に惚れました。ST72のかっこいいロゴも相まってかっこいい攻めてるギターですよね。

中はこんな感じです。

PUは、高級品にはよくあるクロスワイヤー配線。蝋で固めてるやつですね。

PUを判断する際に、このクロスワイヤー配線は、一つの目印ですね。

LindyfralinのPUもクロスワイヤー配線を使用してます。

銅テープで、ノイズ対策を施しました。

ピックガードをゴールドミラーにしたのは、この要さんのアトリエZのストラトがかっこよくて・・・。

最近はムスタングを弾くのでなかなか見かけなくなりましたが。

よく見るとSSH構成なので、リアのキラキラした音を抑えてる気がします。

バンド的にはそういう音がいいのかもしれないですよね。

2023.11

Handmade StoratCaster ’18

こちらは、ハンドメイドストラトキャスター、ボディとネックは、ある程度のシェイプはできていてヘッドの加工と塗装と回路、全調整を自分で行うキットですね。

ギターの構造を一から勉強するにはこういうキットを使って作るといいと思います。

ヘッドシェイプは自分で形を決めて加工することができます。ストラトタイプのヘッドシェイプに加工しましたが、かなり固く、マルチツールも買って加工に挑戦しましたが、音が大きすぎて自宅ではとてもじゃないけど使えない(笑)

結局のこぎりとやすりで加工したと思います。

塗装は、水性のミルクペイントです。

ミルクを主成分とした環境に優しい塗料です。

ミルクペイントは、ほかの水性塗料と違い粉状に剝げないので、とても使いやすいし、よっぽど衝撃を与えない限り面で剥げないので上から水性ニスを塗ればある程度は保護できます。

これも色々試した結果ですが、水性ポリは油性に比べて、取り扱いが容易である分、保護は油性に比べて格段に弱いです。

なので、単純な刷毛塗りでは、すぐ塗装が剥げてしまうというのがデメリットでした。

最近は、水性ニスでも屋外用というのが出たそうなので、強度はだいぶ上がっているとは思いますが、まだ試したことはなし。

刷毛もやってみたのですが、刷毛から毛が抜けたり、そもそも凹凸ができるので、シビアなギター塗装には(DIYの日曜大工にそこまでのシビアさは求めないですからね)向きません。

自分の研究の結果(笑)水性ニスでできることはひたすらうすく塗り重ねることです。

これはセラックニスのタンポ塗りに近いやり方で、水性ニスをタンポで回転するようにひたすら塗り重ねていきます。

水性ニスが半渇きのうちに凹凸がでる余計なニスをタンポでこそぎ落とし平面を出します。

これは、ワトコオイルのやり方に近いかも、ハイブリッドですね。

凹凸部はタンポでこそぎ落とすので、一回に塗る厚さは極端に薄いですが、平面はしっかりと出せます。

ひたすら塗り重ねていくことで、ニスの層が少しずつ厚みが出てきます。

上の写真は、2023.11月の塗装補修の際にそのタンポ塗りを行ったもの。30回は塗り重ねたと思いますが、1500番で平面出しをせずに平面が出ますから、その苦労を考えると楽かもしれないですね。Youtubeを見ながらのんびり塗ってます。

水性ニスも少しずつ厚をかせぐとてかてかしてきます。

それをコンパウンドでみがくときれいに反射し始めます。

私はそれに、車用のポリマーコートを塗って小傷を防いでいます。

水性ニスも強固ですが色んな所に当ててしまい塗装が剥げてしまっていたため、再塗装補修とニス塗りを改めてしました。

しかし、もう5年の付き合いになるんですねこのギター。

このギターもいろいろ実験しながら今の構成へ。

珍しい金属製のピックガードにしてますが、ノイズ対策はできている気がしますね。

ノイズ対策をすると、若干音がこもります・・・ノイズに弱い3Sのストラトは仕方ないですけどね。

今は大好きなLindyfralinのピックアップとGOTOHのサドルに交換して使ってます。

なかなかいい音ですよ(笑)。 2023.11

Fender Squire Mustang ’18

Fender SquireのMustangです。

この個体はかなり大量生産されているものでよく見かけます。

Mustangはとっても好き。

スチューデントモデルというそもそもが弾きやすい構成で、ショートスケール。

ボディもストラトに比べて薄めで軽いですね。

もともとはこのようなHH構成でしたが・・・

これを鬼改造!

ピックアップは、DimazzioのSH構成に、サドルは、Fenderのアメスタを取り寄せ。

ペグはGOTOHのクルーソンペグに交換。

変換時にホールの大きさが合わなかったので、本来は丸木で埋めますが、実験で木パテ(化学変化でかたくなるやつですね)で、適当な穴に小さくしています。

木パテが弦のテンションに耐えられるか実験してみましたが、問題なく耐えられました。

木パテは埋め作業に十分使えます。

ジョイントは、この不思議なサスティーンの伸びるプレート、超有名ですよねこれ。

ピックガードは、ミラーに取り換え。

これは一枚物から自分で削りだしたものです。

Mustangのピックガードはなかなか面白いものがないので(笑)、一から作ってみました。

ピックガードもこれで作れるようになりました。

この後、スイッチも交換して今の状態。

この構成も全部要さんのシグネイチャーモデルの部品達なんですよ。

結果、やっぱ要さんの音だ!って感じはします。

腕は別の話(笑)。

この子もすごくよく弾きますね。

自分が育てた秘蔵っ子の一つです。

2023.11

Fender Mustang Duosonic

Fender Mustang Duosonicです。

こちらは、新しいギターとしてお迎えしたもの。

Mustangの特徴の薄いボディにSH構成。

Volはタップになっていて、リアのHをSにできます。

3SWでPUのブレンドも可能。

フロントのピックアップは、キャップになっており、これもDuosonicならではなのかな?

Studentモデルなので、ピックアップが触れられないようにキャップになってるのかな?なーんて思ったりして、Squire Mustangを改造するまではこのSH仕様のMustangをよく使ってました。

こちらは特に改造せずこのままの構成です。

ジャックがフロントなのもMustangの大きな特徴かもしれないですね。

2023.11

Gretch G5622T

ES335タイプは、これ。

Gretchです。

Gretchといえば、ブライアンセッツァー。

335タイプとブライアンセッツァーのカッコよさをハイブリッドした時、これしかなかった。

かっこいいですよね。独特のポジションポイントもGretchならでは。

Bigsbyもかっこいいです。

ただ、MustangやTelecasterに慣れているとやはり固い。

Bigsbyとの関係もあるんでしょうかね?

きっと自分の弾きの弱さもあるのでしょうけど、自分はクリーン系のカッティングギタリストなので、もっとGretchを引き出せる弾き方がきっとあるのでしょうね。

またどこかで活躍させたいと思ってます。

2023.11

Handmade Telecaster ’18

こちらも同じ くキットから作ったもの。

ハンドメイドのテレキャスターですね。

個人的にシャンパンゴールドの色にしたくて、こんな色にしました。

ピックガードはゴールドのミラー。

反射するので、枕で隠してます(笑)。

この子も塗装でいろいろと研究させてもらいました。

やはり水性塗料と水性ニスで塗装をしていますが(油性よりも水性塗料のほうがたくさんの色がありますよね)、この塗装は、水性ニスもろとも粉状にすぐ剥げてしまいました。

これは刷毛塗りで一度に塗装の厚みを増やそうとしたのと、平面出しの1500番やすりで塗装そのものを弱くしてしまったからだと思います。

セラックニス方式でもう一度やってみたいなとは思ってますが、とにかく一つギターを作るのに大騒ぎなので(笑)、今のところは新たにキットを作る気はなし。

安価にDIY関係でスペースを貸してくれるところがあるとまだいいんですけどね。

このシャンパンゴールドは塗装がボロボロと落ちてしまったのでいったん塗装をはがして、新たに塗り直しています。

剥げたところの写真を撮ってありました。

こんな感じでちょっとしたショックで、ぼろっと塗装がはがれていきました。

こうやって見ると塗装の厚みも薄いですよね。

完成を急いだ結果相応ですね。

今は下のこの色に落ち着いています。ちょっとポップな感じと、見たことないテレキャスにしたかったというのがこのデザイン(笑)

水性塗料はやはりミルクペイント。ミルクペイントと木材はすごく相性がいいと思います。

バインディングの部分は、塗装の際に、マスキングテープで隠します。

塗装の後にマスキングをはがして、水性ニスを少しずつ塗り重ねていくといった感じ。

ひたすら塗り重ねたので、もう何回塗り重ねたかはもう覚えてないですが、最終的にはこんな感じで、その下の写真のように、塗装膜が厚くなりてかてかに反射してきます。

これはコンパウンドを使わずにこのテカリが出てます。

セラックニスと同じような効果がやっぱ出てるんでしょうね。

後一週間も放置しておけばニスが完全に硬くなるので保護膜としてはなかなかだと思います。

この子は、テレキャスとしては標準の3接点。

あとでまたご紹介するフェンダーのテレキャスのピックアップをここの子に取り付けています。

この子も5年たちますがこの塗装にしてからは、塗装はげはないですね。

音は、テレキャスのギャギャ感はちょっと抑え目、テレキャスのシンラインに近い音がします。

中のトーンコンデンサを、ビンテージコンデンサに変えているのでそのせいかもしれません。 2023.11

Fender Mexico Telecaster Thinline

Feder MexicoのTelecaster Thinline。

セミホロウBodyベースのTelecasterはThinlineと呼ばれます。

なぜThinlineと呼ばれるのか調べると、そもそもフルアコベースのギターというものは昔からThinlineというニックネームがGibsonでつけられていて、それが由来と書かれていました。

ってことは、Es-335もThinlineなんですかね?

Telecasterは、ピックガードの下をくりぬいて、出来るだけ軽量化を施しているのですが、このThinlineもTelecasterの軽量化の一つの派生の形なんだということです。

Thinlineはものすごく軽くて、自分は持った感じはそういうイメージはないのですが、バランスが悪くなるヘッド落ち(Bodyがくりぬいているので、重心がネック側によってしまう)も多いのだそう。

このThinlineが欲しかったのは、DarylHallが、メインのギターとしてThinlineを使っていたから、セミアコなので、Telecaster特有のぎゃっぎゃっという音質を守りつつも、セミホロウのこもった甘い音が混ざる感じで、Thinline独特の音がします。

ハムバッカー2発が味噌で、このハムバッカーがThinline専用ものみたいです。

何よりも小さくて軽いので持ち運びも便利ですが、セミホロウということは、衝撃にまぁ弱いです。ハードケースに入れて持ち運んだ方がいいでしょう。

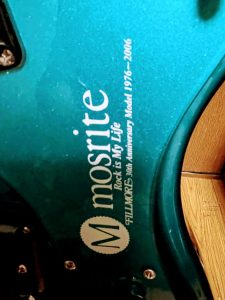

Fillmore Mosrite

一気に現代へ。

Fillmore製のMosrite。

Mosriteの世界は、音楽の世界の中では特に特殊な世界で。

ギター界のロールスロイスと呼ばれています。

おじいさんが触る盆栽の世界に近いのかもしれない。

Mosriteは下のカッタウェイが長い独特の形状と、とんでもないパワーのピックアップ、そしてブリッジはVIBLAMUTEという独自のシステムのものを採用しており、アームによる表現が特徴的なギターです。

大出力のピックアップが高音の振動もしっかりととらえて、リードギターとしての役目をしっかり果たします。

一音一音のノートをしっかり奏でるといった感じ。

逆に言えば、バッキングやサイドギターとして使うには、あまりにもパワーがありすぎて目立ちすぎてしまう。それもエフェクターで何とかできるかもしれませんけど、ギターの性格がそもそもそうなので、バッキングをするための技術がとても必要だと感じましたね。

Venturesから始まり(ただ、VenturesはこのMosriteにこだわってるわけではなく色んなギターを使っていますが)寺内さんまで沢山の方がこの音に惹かれて手元に置いたギター。

特に第1次ギターブームでのエレキブームは、このMosriteがとんでもなく高価で、日本製のMorsriteモデルのギターを買って練習していたそうです。

Mosriteも、歴史によって沢山の種類のMosriteがあります。

調べてみると、今もMosriteは買えるみたいですがとにかく少ないし高価です。

Mosriteとはいつか手元で弾いてみたいと思っていた夢のギターでした。

が、ギターを手に取り約30年?2023年、ついに手元に置くことができました。

なぜこの時期かというと、そもそも、Mosriteは過去のギター、一つの完成形なのでこれから、大量に新品が出回ることもないし、美品が手に入る機会はないでしょうし、今ものすごくギターの価格が上がっていて、今買えたとしても10年後に手元における価格なのかどうか?やっぱそこでしたよね。

自分の中で弾いてみたいギターってやっぱり手元に置きたいものなので・・・。

このFillmore製のギターは、稀にみる美品でFillmoreの30周年のアニバーサリーギター、

Mosriteの中では新しい部類に入る2006年製。

このサーフグリーンも、現定色ですかね、ほかに見たことがない。

塗装割れはありますが、自分で補修できるレベルの割れでした。

ネックもまっすぐでビビりもないです。

多分、値段的にもお値打ちでしたでしょうね。

ピカールでねじを一本ずつ丁寧に磨き、小傷対策でポリマーコート。

塗装割れがあるのでそれが後日補修します。

左の写真のアームだけで8万円、VIBLAMUTEで十数万の世界。

さすが、ギター界のロールスロイス・・・。

音は言わずもがな、あのMosriteの音ですが、、、Mosriteを手名付ける練習をしないとピックアップのパワーが段違いで難しいです。

私がおじいさんになったときは、このMosriteを盆栽のように愛でてるのでしょう(笑)。

KUROKUMO Mosrite

黒雲製作所製モズライト。

国産モズライトと言われますね。

モズライトも、紆余曲折の歴史がありますが、ググれば沢山出てきます。

詳しい話はここではしませんので。

Venturesモデルと言われてるものですね。

こちらもとってもきれいなモズライトで。

しっかりと前の方が丁寧に保存していたんでしょうね。

シリアルがないモズライトなので(色々あるそうです(笑))、年代等はわかりませんが、それなりにビンテージではあります。

家に来た段階で6弦がビビってました。

モズライトはよくあるそうですね。

ネックが従来のギターよりも細いのと弦高がとても低いです。

そもそもがそういう構造だからですね。

ねじれやすいのと、ビビるというのはモズライトの宿命。

ブリッジも面白い構造で、これも独特でしょ?

テールピースみたいなブリッジをマイナスドライバーで高さを調節します。

オクターブ調整は、弦の横のネジを調整するし視点を前後に動かすことで調整します。

これは、Fillmoreも同じ構造です。

Fillmoreと国産と音を比較してみたかったのです、ただ、時期的にFillmoreも国産かもしれませんね。

大差はないのですが、Fillmoreのほうがクリア感はあると思う。

とにかくとんでもないパワーのピックアップなのであらぶり方は同じですね。

これから引き込んでいこうとは思ってますが、大事な宝物になりそうです。

Venturesモデルの印がヘッドにありますが、ESがくっついていると黒雲製作所製モズライトなんだそうです。

あと「of California」印があると本場のものとか・・・

色々見分け方があるそうですが・・・

音は間違いなくモズライトでした。

こちらも、ネジまで丁寧に磨いてこんな感じです。

やっぱ元々丁寧に保存されていたのだと思いますね。

前の方は何でこんなものを手放したのかな?って思いますが、とにかく引き継いでしっかりとメンテして残していきます。